文章内容总结: 马克主义哲学是马克思主主义理论体系的重要组成部分,由辩证唯物主义和历史唯物主义两大核心构成。辩证唯物主义关注世界的本原和发展规律,而历史唯物主义探讨人类社会的本质和发展规律。两者相互补充,共同构建起完整的哲学体系。马克主义哲学的核心是“辩证唯物主义”与“历史唯物主义”,前者探讨自然、思维与认识的普遍规律,后者研究人类社会的本质和发展规律。两者共同形成对自然、社会、思维普遍规律的科学认识。评价: 文章清晰地阐述了马克主义哲学的两大支柱——辩证唯物主义和历史唯物主义,并指出它们如何相互联系、共同作用,形成对世界和人类社会的深刻理解。这种哲学体系不仅解释了物质世界的本质,也揭示了社会发展的内在规律,对理解人类历史和现实具有重要意义。

结果由AI生成

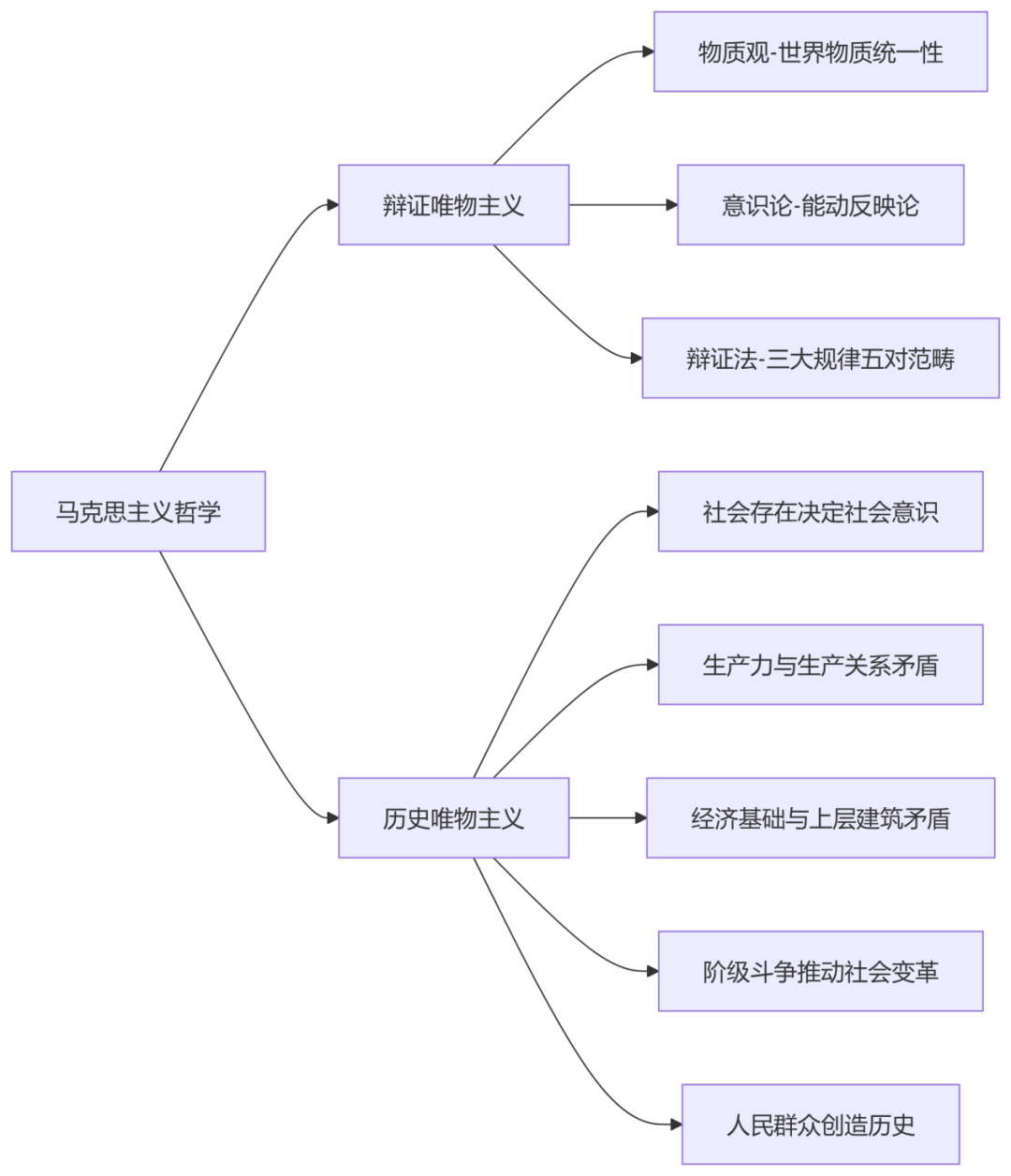

马克思主义哲学是马克思主义理论体系的重要组成部分,由辩证唯物主义和历史唯物主义两大核心支柱构成,二者相互贯通、有机统一,共同构建起完整的哲学体系。

一、马克思主义哲学的核心构成

马克思主义哲学的核心是“辩证唯物主义”与“历史唯物主义”,前者回答“世界的本质与发展规律”(自然观、认识论、辩证法),后者回答“人类社会的本质与发展规律”(历史观、社会观),二者共同形成“对自然、社会、思维普遍规律的科学认识”。

(一)辩证唯物主义:关于自然、思维与认识的普遍规律

1.辩证的唯物论。回答“世界的本质是什么”。核心是确立“物质第一性、意识第二性”的根本立场,同时承认意识对物质的能动反作用,主要内容包括:

(1)物质观。物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

(2)意识观。意识是物质世界长期发展的产物,是人脑的机能,是对客观世界的主观映象;同时强调意识的能动作用。

(3)世界的物质统一性原理。世界的真正统一性在于它的物质性,自然界是物质的,人类社会也是物质的,意识依赖于物质,整个世界是物质的统一体。

2.唯物的辩证法。回答“世界如何存在与发展”。辩证法是关于“普遍联系和永恒发展”的学说,马克思主义将辩证法与唯物主义结合,形成“唯物辩证法”,揭示了世界发展的内在动力和规律,核心内容包括“两大总特征”“三大规律”“五对范畴”。

(1)两大总特征。普遍联系:世界上一切事物、现象都处于相互依赖、相互制约、相互作用的联系中,联系具有客观性、普遍性、多样性、条件性。永恒发展:世界不是静止的“集合体”,而是永恒发展的“过程集合体”,发展的实质是“新事物的产生和旧事物的灭亡”,发展的方向是前进性与曲折性的统一。

(2)三大基本规律(辩证法的核心)。

对立统一规律(矛盾规律):事物发展的根本动力。一切事物都包含矛盾,矛盾的“同一性”(矛盾双方相互依存、相互转化)和“斗争性”(矛盾双方相互排斥、相互分离)推动事物运动变化;同时强调“矛盾的普遍性与特殊性”(普遍性:事事有矛盾、时时有矛盾;特殊性:不同事物的矛盾各有特点)。

质量互变规律:事物发展的形式和状态。事物的发展是“量变”与“质变”的统一,量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果,质变后又开始新的量变。

否定之否定规律:事物发展的方向和道路。事物的发展是“肯定→否定→否定之否定”的循环往复、螺旋上升过程,“否定”是“扬弃”,体现了发展的前进性与曲折性。

(3)五对基本范畴(辩证法的重要补充)。原因与结果、必然性与偶然性、可能性与现实性、内容与形式、本质与现象,这些范畴是对事物普遍联系的具体揭示,为认识和实践提供了方法论工具。

3.辩证唯物主义的认识论。回答“人如何认识世界”。核心内容包括:

(1)实践是认识的基础。实践是认识的来源、动力(实践的需要推动认识发展)、目的(认识的最终目的是指导实践改造世界)、检验标准(实践是检验认识真理性的唯一标准)。

(2)认识的辩证过程。认识是“从感性认识到理性认识,再从理性认识到实践”的两次飞跃,并在实践中不断反复、无限发展。感性认识是对事物现象的认识,理性认识是对事物本质的认识,二者相互依赖、相互渗透。

(3)真理观。真理是“对客观事物及其规律的正确反映”,具有客观性、绝对性和相对性(任何真理都受实践水平、历史条件限制,是对特定阶段、特定范围的正确认识,需不断发展),真理与谬误在一定条件下相互转化。

(二)历史唯物主义:关于人类社会发展的普遍规律

1.社会存在与社会意识的辩证关系。社会存在指社会生活的物质方面,包括地理环境、人口因素和物质资料生产方式,其中生产方式是社会存在的决定性因素。社会意识指社会生活的精神方面,包括政治法律思想、道德、宗教、艺术、哲学等,是对社会存在的反映。社会存在决定社会意识(有什么样的社会存在,就有什么样的社会意识);社会意识具有相对独立性,对社会存在具有能动反作用。

历史唯物主义认为,社会发展的根本动力是生产力与生产关系的矛盾、经济基础与上层建筑的矛盾(即“社会基本矛盾”)。

(1)生产力与生产关系的矛盾。生产力是“人类改造自然的能力”,是社会发展的最终决定力量;生产关系是“人们在生产过程中形成的物质关系”(包括生产资料所有制、人们在生产中的地位和关系、产品分配方式)。生产关系必须适应生产力的发展状况(生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力)。

(2)经济基础与上层建筑的矛盾。经济基础是“一定社会中占统治地位的生产关系的总和”;上层建筑是“建立在经济基础之上的政治法律制度和社会意识形态”。经济基础决定上层建筑;上层建筑反作用于经济基础。

2.阶级斗争与社会革命是阶级社会发展的直接动力。在阶级社会中,社会基本矛盾集中表现为阶级矛盾,阶级斗争成为社会发展的直接动力。对立阶级之间在经济、政治、思想等领域的斗争,其根源是阶级利益的对立;当生产关系严重阻碍生产力发展时,阶级斗争会激化为社会革命,社会革命的实质是“革命阶级推翻反动阶级的统治,用新的社会制度取代旧的社会制度”,是“历史的火车头”。

3.历史唯物主义批判了唯心史观的“英雄史观”,提出“人民群众是历史的创造者”(唯物史观的核心立场)。人民群众是社会物质财富的创造者;人民群众是社会精神财富的创造者;人民群众是社会变革的决定力量。同时,唯物史观也承认“个人(尤其是杰出人物)在历史中的作用”,但强调杰出人物的作用必须依赖于人民群众的实践,不能超越历史条件和群众基础。

二、两大构成的内在逻辑

辩证唯物主义与历史唯物主义不是相互独立的“两个部分”,而是“一体两面”的有机统一。辩证唯物主义是历史唯物主义的理论基础,历史唯物主义是辩证唯物主义在人类社会领域的“具体运用”。历史唯物主义是辩证唯物主义的实践延伸,历史唯物主义打破了“唯物主义只适用于自然领域”的局限,将唯物主义贯彻到社会历史领域,证明了“辩证唯物主义是适用于自然、社会、思维的普遍规律”,使马克思主义哲学成为“彻底的唯物主义”。

三、马克思主义哲学的延伸

除了上述核心理论,马克思主义哲学还强调“实践”的根本地位,形成了以“实事求是”“具体问题具体分析”“矛盾分析方法”为核心的方法论体系,成为指导无产阶级革命、社会主义建设和人类实践的科学工具。

综上,马克思主义哲学以“辩证唯物主义”揭示自然、思维的规律,以“历史唯物主义”揭示社会发展的规律,二者统一于“实践”,共同构成了科学、完整、革命的世界观和方法论,是无产阶级认识世界和改造世界的思想武器。

You must log in to post a comment.