黑格尔撰写《逻辑学》的核心目标,是将哲学建构为一门“真正的科学”。在他看来,传统哲学(涵盖古希腊哲学、近代经验论与唯理论,乃至康德哲学)始终未能达成这一目标:要么陷入对“存在”“实体”等个别问题的零散探究,要么停滞于主观与客观的分裂(如康德的“物自体”不可知论),缺乏一个统摄一切的内在连贯体系。

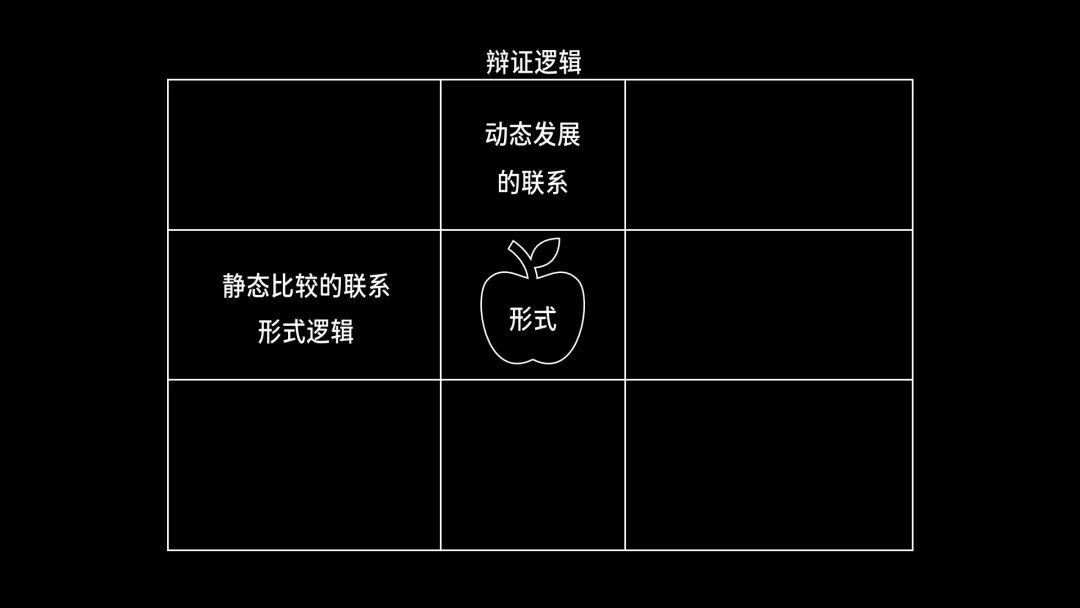

与此同时,黑格尔对传统形式逻辑(如亚里士多德三段论)展开了严厉批判。形式逻辑追求思维形式的确定性、无矛盾性与静态性(例如“这个苹果是红的”这类判断),却无法反映现实世界运动、变化、发展的核心特征——就像苹果从青涩到红熟、再到腐败消解的完整过程,形式逻辑只能截取某一时刻的静态切片。这种逻辑将概念僵化为抽象固定的符号,与现实的辩证运动完全脱节。

在黑格尔眼中,真正的逻辑必须是“辩证的”:它既要把握思维形式,更要把握思维的“内容”(即概念自身的发展);不仅要承认矛盾,更要将矛盾视为概念运动的“动力”。相较形式逻辑将客体当作静态对象的时间切片式认知,辩证法新增了两个关键维度:一是时间性(即事物的发展过程),二是人的主体性(即思维对运动的把握)。

《逻辑学》正是黑格尔哲学体系的“地基”。它以“绝对精神”为起点,阐释“纯粹概念”(脱离具体经验的思维形式)的辩证运动,揭示思维与存在的内在统一性,证明真理并非碎片化教条,而是自我发展、自我完善的“全体”。这一体系既是本体论(追问“存在之为存在”的根本结构与原理),也是方法论(辩证法的内在逻辑律动)。

我们学习黑格尔之所以困难,是因为其理论的立足点是客观唯心主义,以“绝对精神”(上帝)作为世界与逻辑运动的终极主体。不过,我们只要把“绝对精神”视为人类理性承载的普遍思维法则和范畴,将“人”的理性主体性置于逻辑过程的核心,就能消解其中的过度抽象和神秘性。

当然,我们无从证明“绝对精神”是否存在;但必须承认,以人的有限认知去推论宇宙的生成与发展,终究显得过于狂妄。

此外,黑格尔的理论构建存在显著局限,他声称逻辑范畴体系发展到“绝对理念”便臻于完美,并断言19世纪初的绝对精神已达顶峰,这个预设显然是错误的。对于《逻辑学》,我们也要批判看待:其最具革命性与持久价值的部分,是前期的辩证逻辑架构,即对范畴内在联系、矛盾动力与发展法则的深刻揭示;而后期(尤其是达到“绝对理念”后)的体系结论,因客观唯心主义预设与封闭的体系诉求,陷入了“僵死的圆圈”,严重限制了现实解释力与发展潜力,甚至可视为脱离实际的思辨。因此,学习时应着重汲取辩证方法的精髓,批判地扬弃其客观唯心论的历史局限性。

辩证法(逻辑学)之所以能成为有效的方法论,是因为马克思对它进行了倒转处理。所以我们学习逻辑学时要从人的角度,而非从“神”的角度,所分析的不是抽象的存在,而是具体的事物。比如逻辑的开端即“决心”,这可以理解为人的决心:当人“决心睁开眼”,世界(如眼前的苹果)便从混沌中“绽出”;当人“决心去劳动”,产品便在双手中“生成”。正是从这种人的、实践的、具体的角度出发,黑格尔抽象恢弘的体系才得以被“倒转”,成为我们手中锐利的思想武器。

第一部分:存在论(Seinslogik)-从抽象存在到具体规定

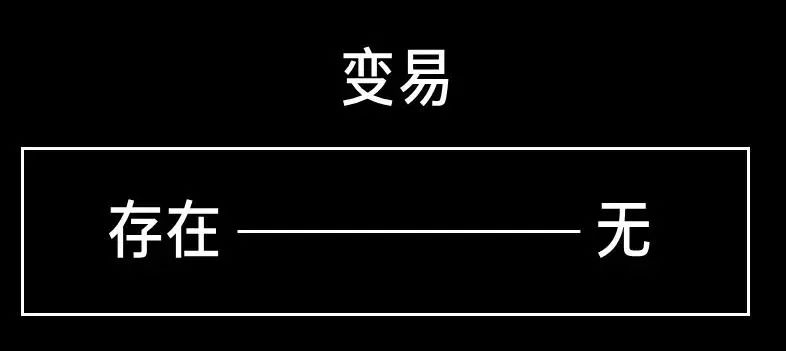

存在论的第一个“正反合”三段式是“存在、无、变易”。“存在”又译为是、有、在等等,是整个体系的起点和开端。在黑格尔这里,“存在”是超验的纯概念,超越了日常语言的单一含义,需要通过整个辩证运动才能逐步展开其丰富性。

“存在”的无规定性,恰恰蕴含着自身的矛盾:因为它“无规定”,所以它实际上等同于“无”(Nichts)——“有一个无规定的东西”,等于“没有任何规定的东西”,即“无”。

但“存在”与“无”又不是完全割裂的:“存在”是“无规定的有”,“无”是“无规定的无”,两者的差别仅仅是“纯粹直接性”的不同形态。这种“同一中的差别”推动它们走向统一——“变易”(Werden):“存在”过渡到“无”是“消灭”,“无”过渡到“存在”是“产生”,“变易”就是“存在与无的动态统一”。

这是逻辑学的第一个辩证环节:起点自身就包含矛盾,矛盾推动概念向前运动。从“存在”到“无”再到“变易”,概念从最抽象的形态开始“自我规定”,逐步获得更具体的内容(比如“质”“量”“度”),最终在“绝对理念”中完成自我认识。

我们可以用“苹果”来类比黑格尔逻辑学中“存在”(Sein)作为起点的辩证运动,但要注意:黑格尔的“存在”是纯概念,而非具体事物。苹果作为具体存在物,只是帮助理解“纯概念如何从抽象到具体”的类比。

这里有一个苹果,此时我们对“苹果”没有任何具体认知,既不知道它是红的还是绿的,甜的还是酸的,圆的还是方的,甚至不知道它是水果。这时我们对它的认知只有最单纯的一句话:“有一个苹果”。

这里的“有”,就是黑格尔说的“存在”(Sein):它没有任何规定性,只是“纯粹的直接性”——我们只知道“有这么个东西”,但对“它是什么”“有什么属性”一无所知。这种“存在”是抽象到极致的,就像一张完全空白的纸,只“有”这张纸,但纸上没有任何内容。

正因为这种“存在”没有任何规定性,它其实和“无”(Nichts)几乎没区别。当你说“我有一个苹果”,当别人追问什么样的苹果时,你回答“不知道,就是有一个苹果,没任何特点”。这时别人会困惑:“既然它没有任何特点,那和‘没有苹果’有什么区别?”因为一个“没有任何规定的苹果”,实际上无法和“不存在的苹果”区分开。

黑格尔说,“存在”的无规定性,使得它内在地包含着“无”:“存在”是“无规定的有”,“无”是“无规定的无”,两者的差别只是“纯粹直接性”的不同形态,本质上是同一的。“存在”与“无”的矛盾不会停留在原地,而是会推动概念运动。这就是“变易”(Werden),从“无规定”到“获得规定”的过程。

回到苹果的例子,当我们开始观察这个“有”,会发现它必须“变成”具体的样子。比如我们看到它是红色的,获得“质”的规定;摸起来是圆的,获得“形”的规定;尝起来是甜的,获得“属性”的规定。这个从“单纯的有一个苹果”(存在)到“知道它是红的、圆的、甜的苹果”(具体规定)的过程,就是“变易”:“存在”(有)通过获得规定,“消灭”了自身的无规定性;“无”(无规定)通过产生规定,“产生”了具体存在。

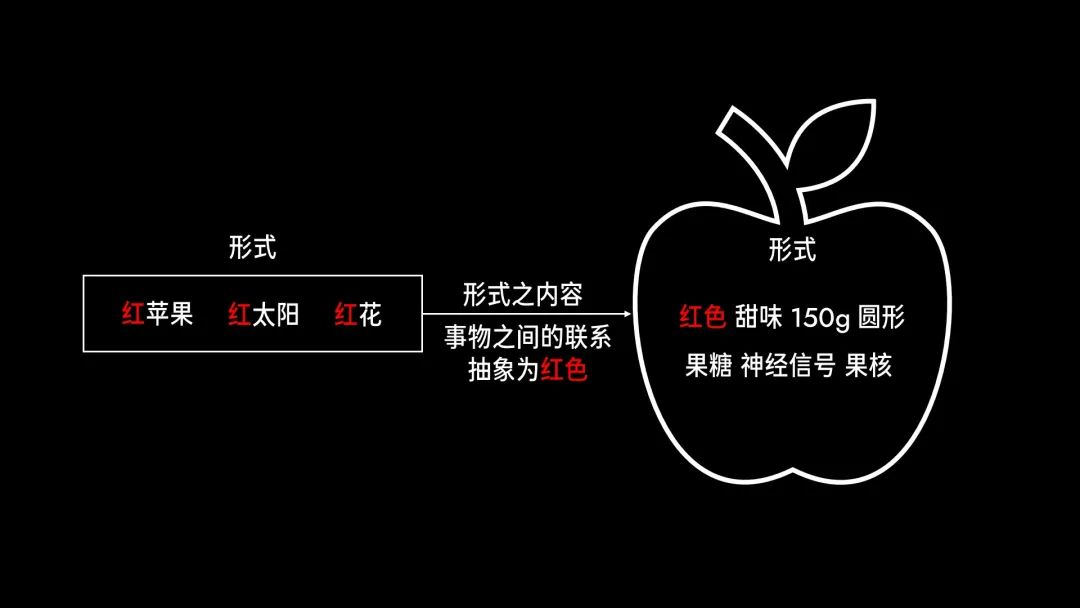

在这个过程中,黑格尔认为是“绝对精神”所推动的,而我们可以清晰看到,概念的发展是由人的实践所推动。苹果的“红色”规定性并非先验存在,而是依赖于人类视觉能力;“圆”的形态在人类的空间实践和几何认知中才被识别;“甜味”的发现,则完全依赖人类采摘、进食和化学感受的生物性与文化实践。离开人具体的、历史的、身体性的感知与活动,苹果永远无法从空洞的“有”发展为被认识的、具有丰富规定性的具体对象。

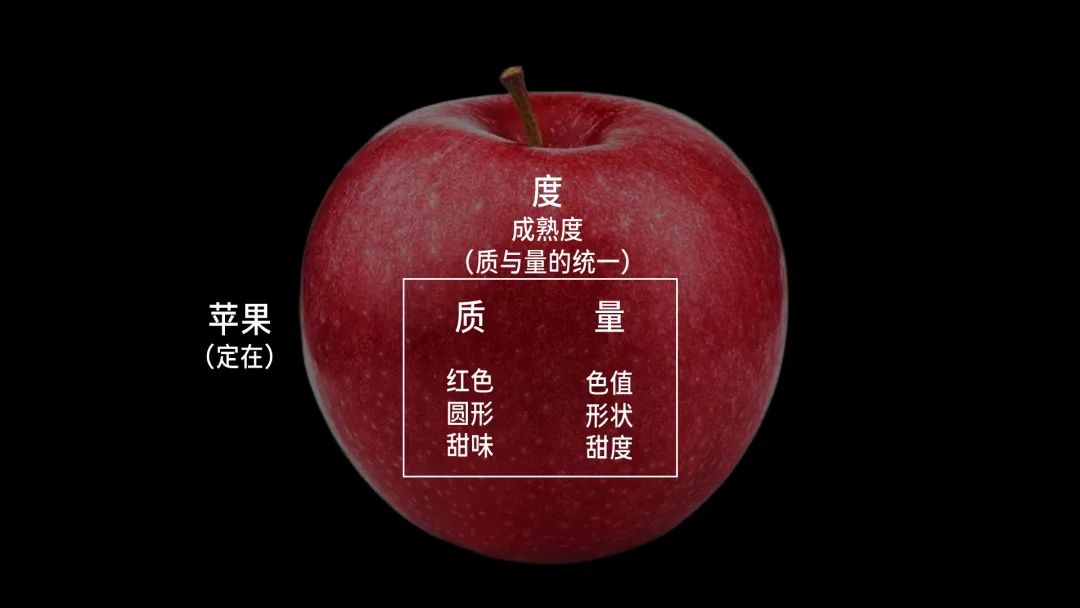

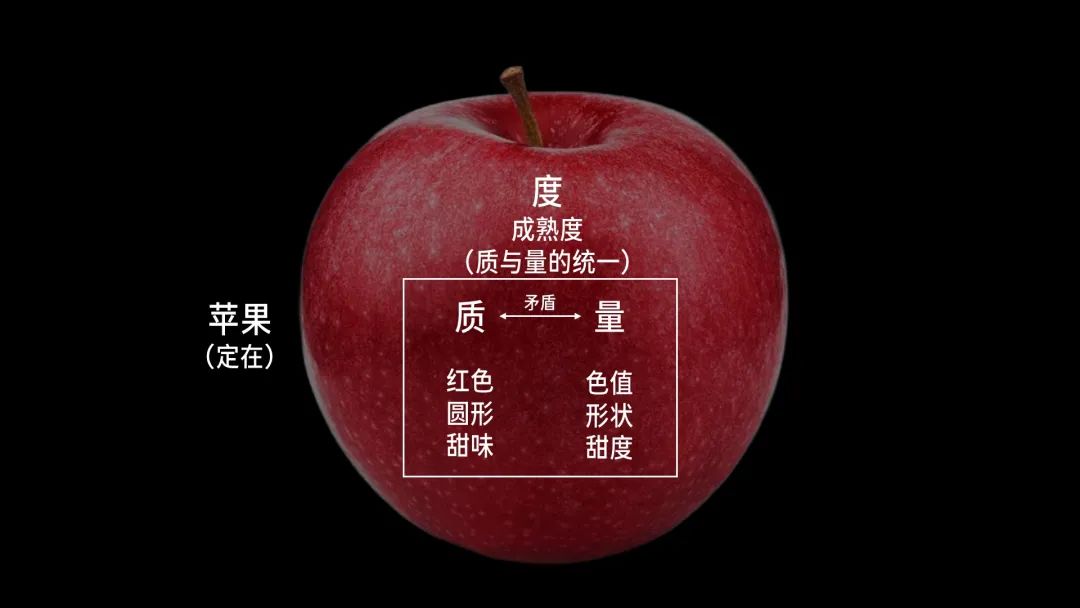

当苹果获得了“红色”、“圆形”、“甜味”等规定后,它就从最抽象的“存在”(单纯的“有”)发展为“有质的存在”(定在Dasein)。再进一步,我们可能会规定它的大小(“量”)、成熟度(“度”,质与量的统一),直到我们对苹果的认知越来越具体,甚至关联到它的生长规律、化学成分等,进入“本质论”、“概念论”的更具体环节。苹果作为“定在”(Dasein),首先有了自己的“质”,比如“甜的、带果皮的、能吃的、植物果实”等。这些质让它区别于“他物”:它不是石头(不能吃),不是梨(味道不同),不是树叶(不是果实)。正因为这些质,苹果才成了“苹果”这个“某物”,而不是其他东西。但我们怎么确定苹果的“质”呢?往往是通过和“他物”对比。

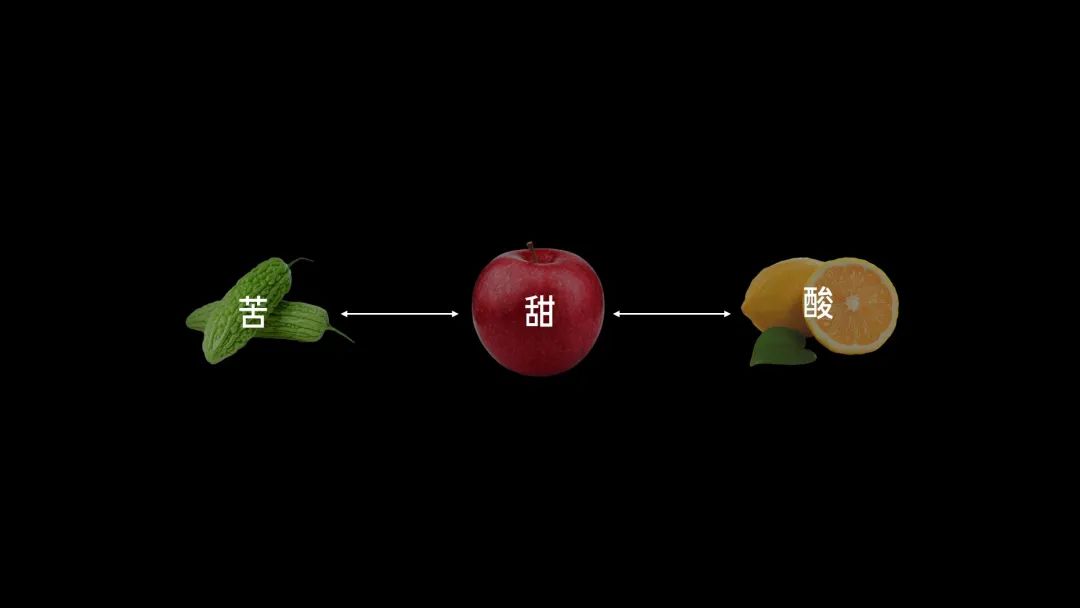

比如,我们说“苹果是甜的”,这个“甜”的质,是相对于“不甜的东西”(他物)而言的。如果没有“酸的柠檬”“苦的苦瓜”这些他物,我们其实无法单独定义“甜”——甜是什么?就是“不像柠檬那么酸”“不像苦瓜那么苦”。再比如,我们说“苹果是水果”,这个质是相对于“非水果”(他物)而言的:不是蔬菜,不是肉类,所以它是水果。甚至“苹果是圆的”,也是相对于“不圆的东西”而言的。也就是说,苹果的每一个“质”,似乎都得靠“不是苹果的他物”来锚定,它是什么,是因为它“不是什么”。

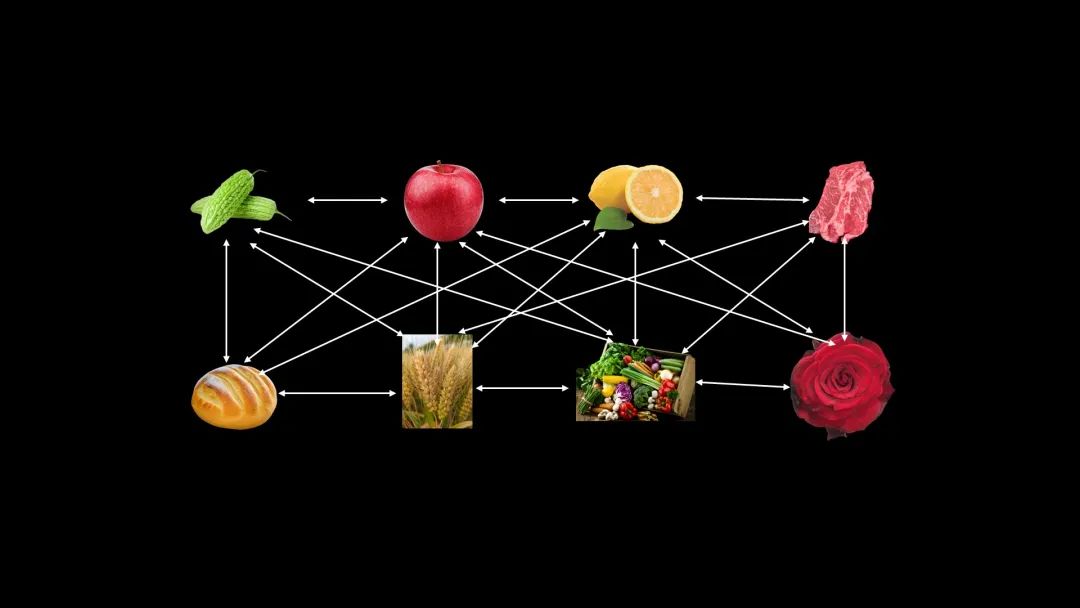

问题在于,用来规定苹果的“他物”,它自己的质也需要别的“他物”来规定。比如,我们用“柠檬是酸的”来反衬“苹果是甜的”,但“柠檬是酸的”这个质,又得靠另一个他物来定义——柠檬的“酸”是什么?是“不像糖那么甜”,糖成了柠檬的他物。然后,“糖是甜的”这个质,又得靠“比糖更不甜的东西”(面包)来规定,“面包不甜”又得靠“比面包更甜的东西”(比如蜂蜜)来定义,于是定义陷入无限循环中。

再比如,用“白菜是蔬菜”来反衬“苹果是水果”,但“白菜是蔬菜”这个质,又得靠“不是蔬菜的东西”(比如小麦)来规定,“小麦是粮食”,又得靠“不是粮食的东西”(比如玫瑰)来定义……你会发现,为了确定苹果的“甜”,我们找了柠檬;为了确定柠檬的“酸”,找了糖;为了确定糖的“甜”,找了面包……每一个“他物”都无法自己站住脚,都得靠下一个“他物的他物”来撑腰。更麻烦的是,这个链条可以无限延伸,永远找不到一个“终极他物”来给苹果的质一个“最终答案”。

就算我们追溯到“蜂蜜比糖甜”,那蜂蜜的“甜”又靠什么定义?靠“比蜂蜜更甜的东西”(比如糖浆);糖浆的“甜”又靠“更甜的东西”……直到我们说“世界上最甜的东西”,但“最甜”仍然是相对于“不如它甜的东西”而言的,只要存在“不那么甜的东西”,这个“最甜”就依然依赖于他物。

回到苹果,我们永远无法说“苹果的甜就是这个样子,不需要任何对比”。因为一旦脱离了“酸的、苦的、淡的”这些他物,“甜”就成了一个空洞的词,我们不知道它到底是什么。但只要依赖他物,就会陷入“苹果→柠檬→糖→面包……”的无限循环,永远找不到一个“不需要再靠别的东西来规定”的终极锚点。这就是黑格尔说的“外在的规定总是不能对某物的质加以最终确定,而将陷入坏的循环”。靠和他物对比来定义“质”,就像用一根链条拴住苹果,而链条的另一端拴着另一个东西,另一个东西又拴着下一个,永远找不到一个固定的桩子,苹果的“质”也就永远悬在半空,定不下来。

苹果只有从“靠他物定义的质”,到成为“自为的一”,才真正获得质的确定性。“自为的一”的关键在于,苹果不再向外求援,而是回归自身的统一性:果皮保护果肉、种子藏于果肉,甜、圆、作为果实的生长逻辑等属性彼此咬合,构成“自己支撑自己”的整体。它之所以是苹果,并非因为“不是梨”“不是石头”,而是自身各部分、属性的内在统一。这种“自为存在”让苹果在自身中实现“真无限”,摆脱了对外部的依赖。

当苹果成为“自为的一”,其他事物也以同样方式确立自身,另一个苹果、梨、石头,都作为独立的统一体存在。此时,它们之间的关系从“是什么”的质的差异,转变为“有多少”的量的差异。比如面前有“1个苹果、2个梨、3块石头”时,我们不再纠结“它是不是苹果”,而是自然关注数量,因为每个“自为的一”的质已确定,量便成为“多个自为的一之间的外在关系”,可被计数、比较多少,且这种“多少”不影响各自的质,3个苹果仍是苹果,2个梨仍是梨。

量对质的关系是辩证的“扬弃”:既否定了质的直接规定性(不再仅关注“是什么”),又保留了质的存在根基(量的变化始终以特定质为前提),因此表现出一定的“漠不关心”,在特定范围内,量的增减(如苹果大小、甜度、色泽的浮动)是渐进积累的,不影响其作为苹果的质。但这种“漠不关心”有明确边界,即“度”。度是质与量的具体统一,是事物维持自身质的量的界限。

一旦量的变化突破“度”,渐进过程便会“中断”,引发质的飞跃,旧质消失,新质生成。以苹果为例,其“质”由形状、甜度、色泽等规定构成,这些规定皆可量化;在限度内,甜度稍增、色泽略深,仍不改变“这是苹果”的质;可一旦量的变化突破“度”,如腐烂到失去苹果的形态与属性,化为泥土的一部分,苹果的旧质便消失,新质随之生成。这种“中断”是逻辑必然:量的变化始终以质为潜在前提,量与质的统一(度)本身包含矛盾,当矛盾激化到无法调和,概念必通过自我否定(旧质让位于新质)进入更高阶段,完成从“潜在矛盾”到“现实转化”的运动。

简言之,“量变质变”逻辑的核心是:质与量并非孤立割裂,而是通过“度”形成动态统一;这种统一的破裂不是偶然,而是概念自身矛盾发展到临界点的必然结果。它打破了形式逻辑将质与量静态割裂的思维,以辩证运动视角揭示了事物规定性的生成与转化。

在黑格尔体系中,这一过程被归为“绝对精神”的概念内在运动,是理念自我发展的逻辑显现;而在马克思的视域中,这一过程的根基在于人的实践,苹果的存在与发展、属性的呈现与规定,始终以人的生存需求和实践活动为出发点与归宿,人的生产、认知、使用等实践活动,才是事物从质到量的规定性得以确立的唯一决定性力量。就连“度”的界定,也始终离不开人的主体性参与:不同主体基于具体生存经验、认知框架与实践需求划分“度”的边界,这种差异并非主观随意,而是人在与事物的互动中,将自身需求与事物属性相联结的结果。

第二部分:本质论(Wesenslogik)-深入根据与反思关系

存在论所触及的,尚停留在事物的表层外观与直接规定性,比如事物的质、量、度等可直观的属性,在思维层面仍属于知性的“直接性”阶段,思维直接接纳对象的当下呈现,未深入其内在关联。

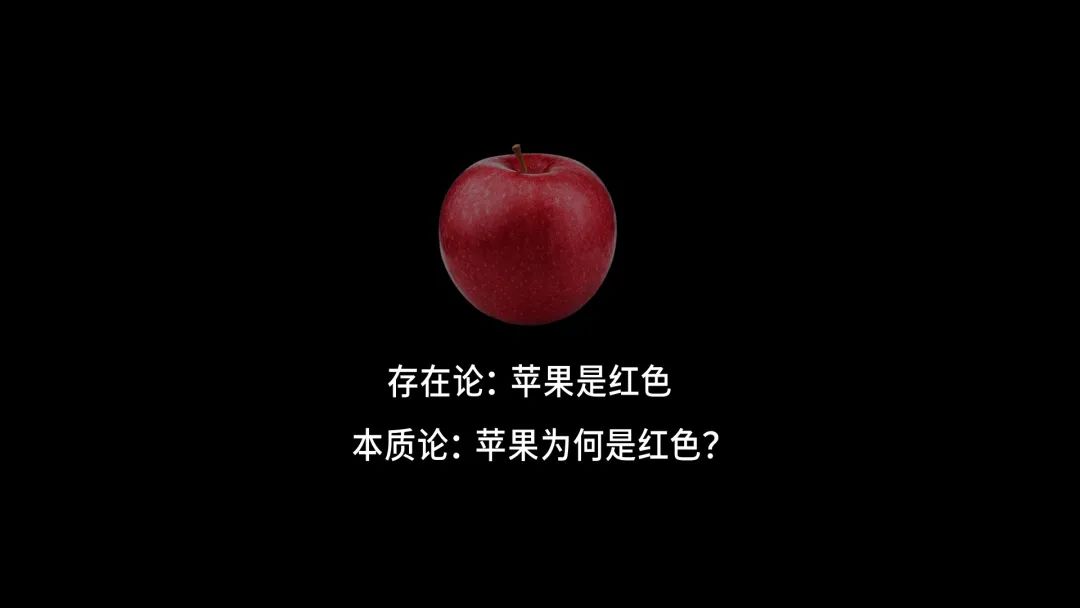

而本质论则是对事物的深层探究,它不再满足于存在的直接显现,而是要追溯存在的根源与根据。“本质”在德文中的词源恰与“存在”的过去时相关,这暗示着“本质”即是“过去了的存在”,是存在原先所是的状态,是存在得以生成的来由与根基。从存在到本质的过渡,本质上是对存在本身的深化,思维不再停留于“存在是什么”,而是追问“存在何以如此”,因此本质才是存在的真理。

以苹果为例:“苹果是红色的”这一判断,仍属于存在论的范畴,它仅描述了苹果当下呈现的直接属性;而当我们追问“苹果为何是红色的”,比如探究其果皮中的花青素、光照条件等内在原因,则进入了本质论的领域,此时思维所把握的,正是红色这一存在属性的根源与根据。

但本质不可能直接把握,而只能像照镜子一样从它的对方身上“反映”出来。比如苹果的颜色、形状、味道等定义都是与其他物体对照出来的,在对方的反照中才能被我们认识,苹果的本质也只能通过“他物”这面镜子,才能从间接的关系中被我们把握。本质论总要通过对镜像的再颠倒或否定才能获得正确的观点,它在思维层次上属于“否定的理性”阶段,通过否定石头不可食用,确定苹果可食用;否定树叶的绿色,确定苹果的红色。

但正因为本质范畴与它的镜像具有互相颠倒的关系,所以这些范畴都是一对一对的,如同一与差异、原因和结果、形式和内容、全体和部分、绝对和相对、必然和偶然等等,理解其一必须理解其他,彼此互为理解的前提,这比存在论中单个出现的范畴具有更紧密的关系。质与量、存在和无等范畴的相互不可分的关系是要通过解释显现出来,而不是直接显示在范畴中。

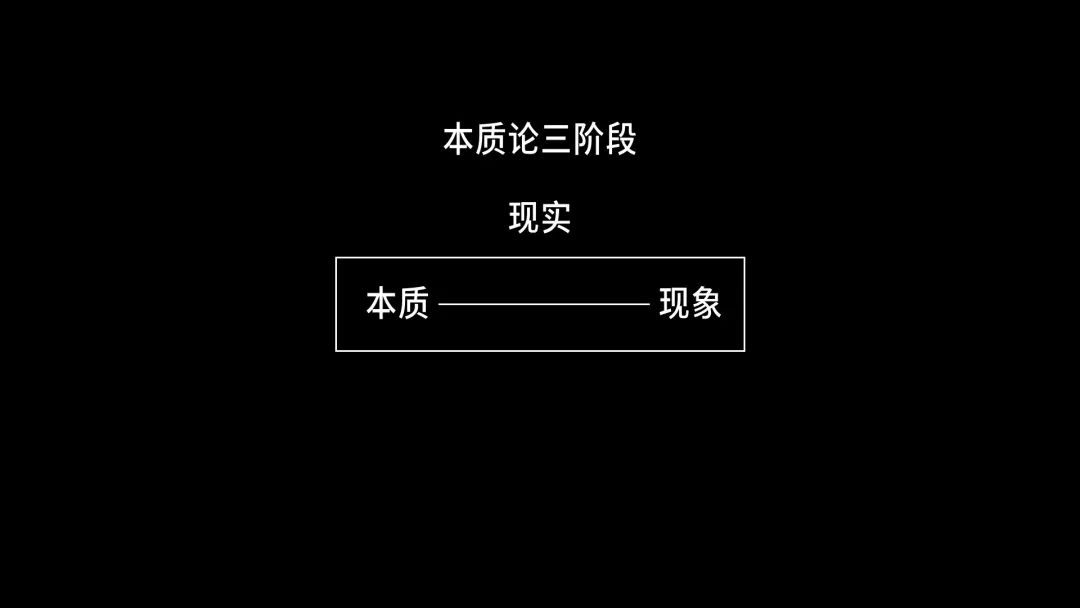

本质论的三个阶段是“本质自身”、“现象”和“现实”。

本质自身

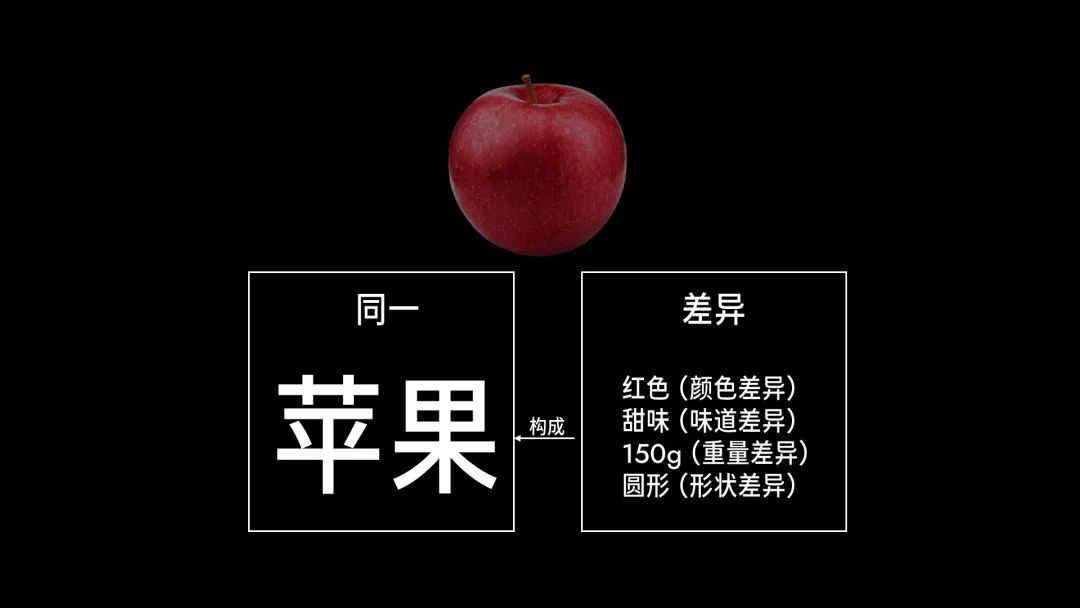

本质自身一开始表现为“同一性”,即在变化的杂多事物中保持同一不变。但这种保持同一不是静止的、无差别的同一,而是表明所有的差别都是由同一个东西自身分化出来,所以同一就是差异,它只有在使自己差异化的过程中才能保持自身的同一。

一个苹果的“同一”(即“作为苹果的概念”),并不是脱离具体属性的抽象空洞的“苹果”,而是由它自身分化出的各种差异共同构成的。比如,这个苹果有“红色”(颜色差异)、“甜味”(味道差异)、“150克”(重量差异)、“圆形”(形状差异)等,这些差异不是凭空附加在“苹果”之外的,而是苹果作为一个“同一者”自身必然具有的属性分化,没有颜色的苹果、没有味道的苹果、没有重量或形状的苹果,在现实中不存在,也无法构成“苹果”的概念。

反过来,“苹果的概念”(同一)之所以能成立,正是因为它内在地包含了这些差异的统一性,我们说“这是一个苹果”,其实是在说“这个具有红色、甜味、150克、圆形等属性的东西,是这些属性的统一体”。如果抽掉所有这些差异,比如它既没有颜色也没有味道,既无重量也无形状,“苹果”就成了一个没有任何内容的空词,它的“同一”也就失去了存在的根基。

因此,苹果的“同一”不是与差异对立的“无差别状态”,而是“差异的内在统一”。而这些颜色、味道等差异,也不是外在于苹果的“杂多”,而是苹果的同一自身展开的具体形式。没有这些差异的分化,同一就是空洞的;没有同一的统摄,差异就是零散的,两者互为表里,共同构成了“苹果”的本质规定。

不过一开始并没有意识到差异的同一,最初差异被理解为“杂多”,即毫无内在关联的偶然差别,比如苹果与石头、声音与颜色,它们看似不同,却缺乏本质性的联系。这种对差异的认知尚未触及同一与差异的辩证关系。

事实上,抽象的同一律(如“苹果是苹果”“红色是红色”)在现实思维中几乎无用,任何有意义的判断都必然包含差异(如“太阳是球体”、“树叶是绿的”);同样,抽象的差异律(如“马不是草”“我不是石头”)也缺乏实质意义,真正的差异必须以某种同一性为前提,比如“橡树不是杨树”的判断之所以有效,正因为两者共享“树”的同一根基,差异是同一基础上的差异。

要显现本质的意义,必须进展到“对立”。对立是一种本质性的差异:光明与黑暗、正与反、生命与死亡这类对立,看似截然相反,实则互为前提、互相渗透、甚至互相转化。没有光明的参照,黑暗便无从界定;没有生的存在,死的意义也无法显现。对立中已然包含着同一性,是从差异向同一的回复。

但真正完成这种回复、达到更高同一的是“矛盾”。对立仍是事物与他物的外在对立,而矛盾是同一事物自身与自身的对立,它不是“甲与非甲”的外在冲突,而是“甲自身包含非甲”的内在张力。形式逻辑将这种自相矛盾视为思维谬误,辩证法则认为矛盾是万物的“根据”,事物的运动根本上源于自身的矛盾,自我否定、自我排斥、“自己运动”的“内在不安息”,而非依赖外部推动。这种矛盾作为根据,本身不再需要更根本的根据(即“无根据”),因为它就是事物存在与发展的终极动力。

黑格尔将这种自我矛盾的发展归为“绝对精神”的自我运动,带有神秘色彩;而在马克思的视域中,人与外部世界的主客体矛盾才是最根本的矛盾,一切矛盾皆由此生发与展开。

现象

在本质论的辩证运动中,本质的矛盾(即事物的“根据”)不会停留在自身的内在性中,因为“根据”始终是“某物的根据”,它的使命就是为具体存在提供根基与解释,这种规定性必然推动它向外显现,成为可被把握的“现象”。从本质的矛盾到现象的过渡,正是本质自身的逻辑要求,本质若仅作为内在的、未显现的根据,就只是抽象的潜在性;唯有通过现象外化自身,本质的矛盾才能获得现实的规定性,完成“作为存在之真理”的使命。

由此,思维便进入本质论的第二阶段,探究本质如何通过现象显现自身。当根据向外显现为现象时,便进入了“实存”(有根据的存在)的领域。现象中的一切事物,都不再是存在论中那种直接的、无根据的存在,而是被理解为“有其来源的”,此现象的存在以彼现象为根据,彼现象的存在又以另一现象为根据,现象之间通过这种“互为根据”的关联,构成了一个有内在联系的整体。

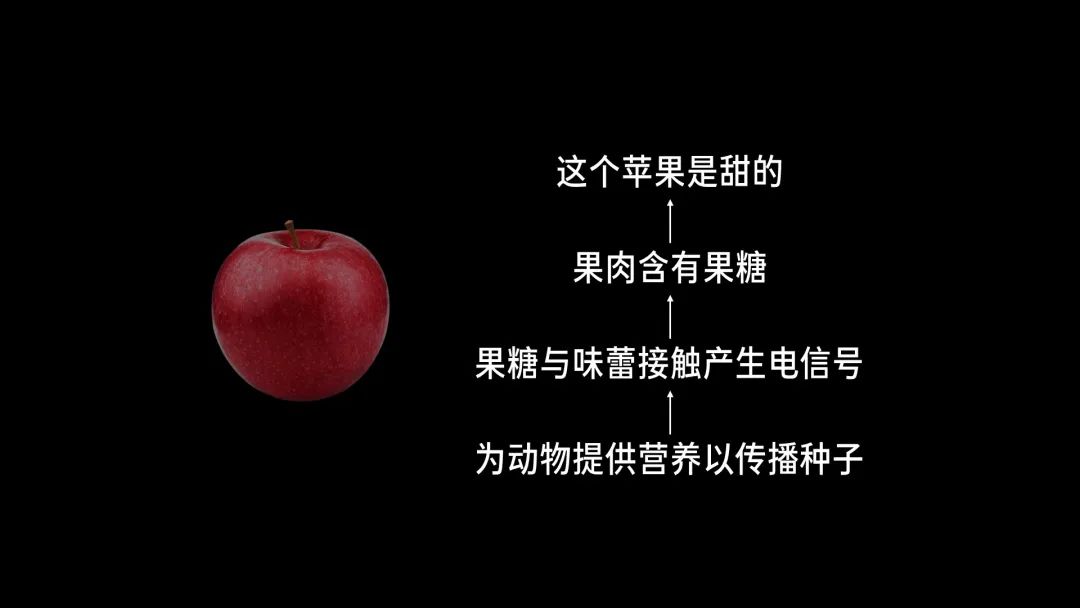

当我们说“这个苹果是甜的”,这是对一种可体验的现象的描述。但这个“甜味现象”不会凭空出现,它必有其“根据”,而这个根据本身也是一种现象——苹果果肉中含有的“果糖”。果糖作为现象,成了“甜味”的直接根据。正是因为苹果里有果糖,我们才会尝到甜味。但“果糖能产生甜味”这个现象,又有更深层的现象作为它的根据:当果糖分子与我们舌头上的“味蕾受体”接触时,会触发一系列化学反应,产生“神经信号”。这种神经信号通过神经传导至大脑,最终被解读为“甜”的感觉。这里,“神经信号的产生与传导”就成了“果糖能带来甜味”的根据。进一步说,这些层层递进的现象(甜味→果糖→神经信号),最终都指向苹果作为“可食用果实”的本质规定——苹果之所以演化出含果糖、能触发甜味感知的特性,正是其作为“为动物提供营养以传播种子”这一本质(深层根据)的显现。整个链条中,每个“根据”本身都是具体现象(果糖是现象,神经信号也是现象),它们环环相扣,甜味现象以果糖现象为根据,果糖现象又以神经信号现象为根据,而所有现象最终都扎根于苹果的本质,这正是“根据作为本质通过一系列现象显现,现象彼此互为根据”的体现。

一个现象的本质不再是隐藏在它背后的东西(比如康德的自在之物),而是另一个现象,对本质的追寻就变成了在现象世界中的现象的不断追寻。这种追寻的目标是“物”,但得到的是构成物的各种属性,即一些飘忽不定的质料,它们之所以构成一个特定的物,是由于被赋予了某种形式。

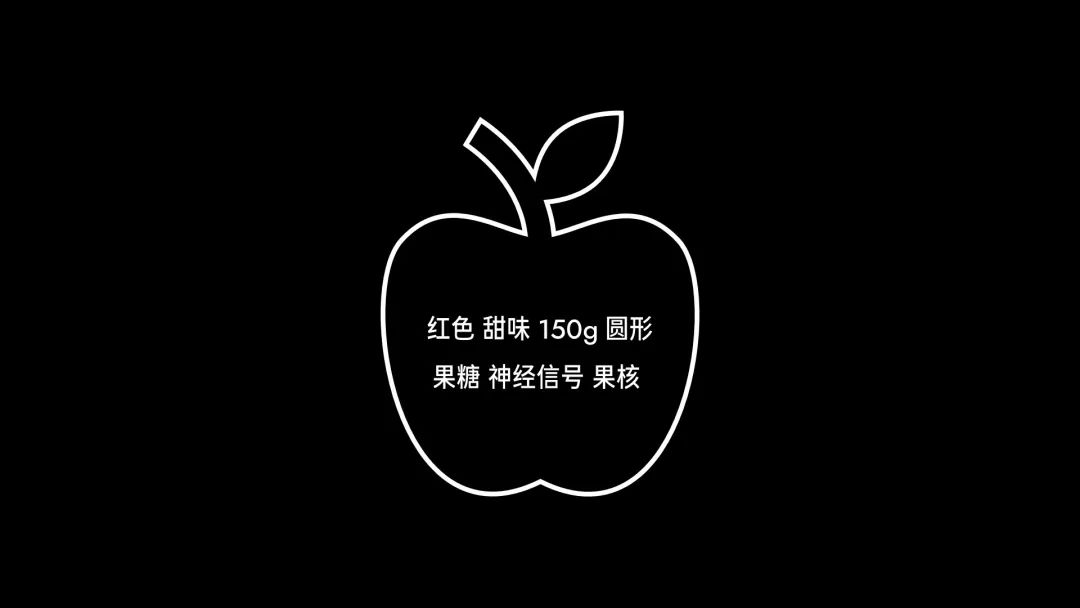

我们认识苹果时,苹果的本质不是那个不可认知的自在之物,而是一个个零散的属性:甜味、果糖、分子结构、神经信号等,它们像飘忽不定的“质料”,本身并不固定属于苹果。这些零散的属性(甜味、红色、圆形、含果糖、有果核……)为什么能被我们称为“苹果”,而不是“一堆甜味+红色+果糖的混合物”?因为有一个“形式”把它们统合起来了。这里的“形式”不是指外在的形状,而是让这些属性“成为一个整体”的内在结构和功能。这些属性不是随便拼凑的:红色是果皮的颜色,甜味存在于果肉中,果核包裹着种子,而这一切都服务于“作为苹果树的生殖器官,通过吸引动物食用来传播种子”这个整体功能。正是这个“形式”(整体结构与功能),把“甜味”、“果糖”、“红色”这些零散的质料(属性)牢牢“捆”在一起,让它们不再是飘忽的碎片,而成为“苹果”这个特定的物。如果没有这个形式,比如把苹果的甜味、树叶的绿色、石头的硬度随便混在一起,它们永远成不了一个“物”,只能是一堆杂乱的属性。

质料和形式的关系看起来似乎是外在的,然而在实存的动态关系中来考察,形式不过是现象事物的自相联系,因为它就是能动的内容,所以内容是形式转化之转化的内容,形式是内容之转化为形式,不可能有无内容的形式和无形式的内容。

对“质料与形式”的理解,常先陷入一种外在割裂的认知:质料像是零散的“材料”,比如苹果的甜味、红色、硬度等属性,仿佛是可随意组合的零件;形式则像个外部框架,仿佛先有“苹果该是什么样”的抽象模板,再把这些质料“填”进去。这种认知将形式视作从外部套给质料的枷锁,质料则是被动接受的载体。

但只要进入苹果“从开花到结果”的动态生长过程,这种外在性就会被彻底打破。所谓“形式”,根本不是外部强加的框架,而是质料(属性)在动态中“自发生成的联系”。苹果的形式(作为“能传播种子的果实”),是各种质料为服务这一整体目标自发配合的结果:为吸引动物食用(传播种子),果肉积累糖分(甜味);为方便动物发现,果皮合成色素(红色);为保护种子又保证可食用,果肉维持特定硬度(细胞壁结构)。这些质料并非孤立存在,它们在生长中因共同目标形成的关联网络,本身就是苹果的“形式”,形式不过是质料自己“勾连”起来的关系。

这种“勾连”是能动的:形式不会被动等待质料填充,反而会推动质料生成与变化;质料也不是现成的,而是形式转化的产物。比如苹果最初只是花的子房(形式是“花的生殖器官”),质料仅有少量细胞;为长成“传播种子的果实”(新形式),它会推动树体输送营养,促使细胞分裂(形成果肉)、叶绿体转色素(产生颜色)、细胞液积糖分(形成甜味);而这些新质料又会强化“果实”的形式——甜味越浓,越易被动物吃掉,越能实现传播种子的功能。

简言之:“形式是能动的内容”,它通过推动质料生成实现自身,并非空洞框架;“内容是形式转化的产物”,质料(甜味、红色等)是形式从“花”到“果实”的转化中逐步生成的。二者根本无法割裂:没有脱离甜味、果肉等质料的“苹果”形式,那只是空洞的词;也没有脱离“苹果”形式的零散质料——甜味可属于蜂蜜,红色可属于草莓,抽离形式后,它们便不再是“苹果的质料”。质料与形式,就像苹果的“肉”与“骨”:肉靠骨支撑生长,骨借肉显现形态,在动态生长中浑然一体。

由此所派生出来的各种关系,如全体和部分、力和力的表现、内核与外壳等,都是一些相互转化的范畴,它们使现象界具有了“规律”,而规律无非是现象界的“本质的关系”。在这种本质关系中,现象就成为了“现实”,这就进入了本质论的第三个阶段。

现实

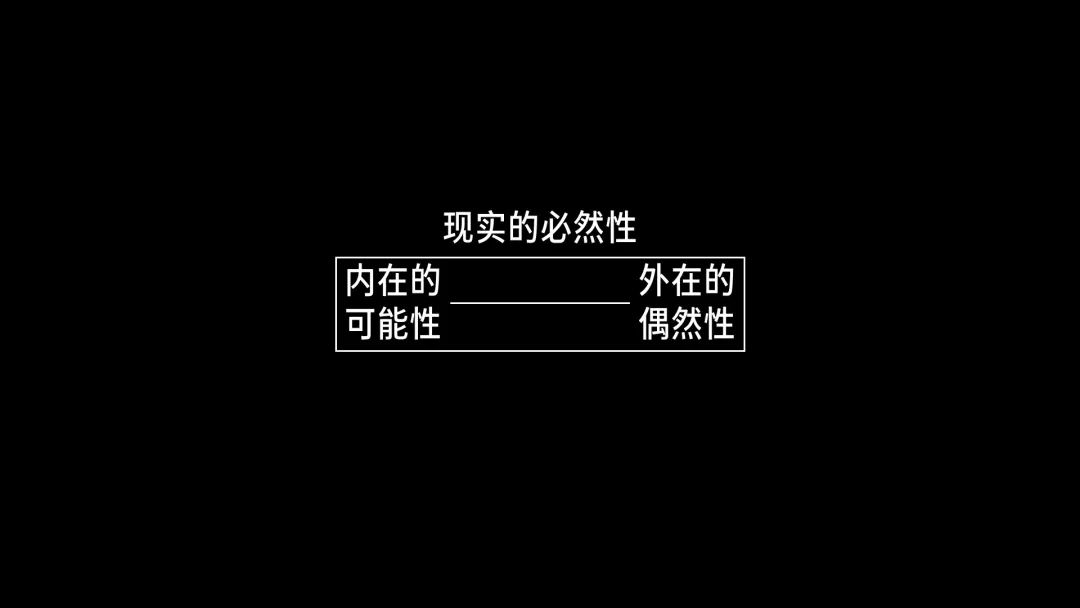

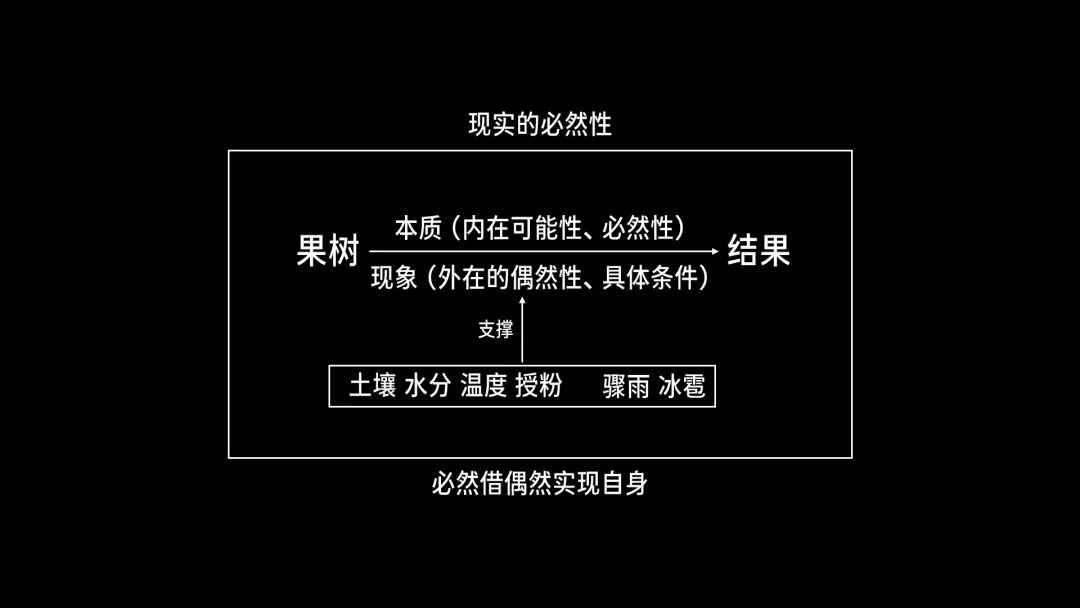

现实作为内在本质与外在现象的具体同一,包含三个辩证环节:内在的可能性、外在的偶然性,以及二者统一的必然性。

这里的“可能性”绝非形式逻辑的抽象可能性(如“苹果可能长成石头”这类脱离现实的空想),而是“现实的可能性”——它扎根于具体条件的总和,需在诸多偶然因素的互动中显现。正如苹果结果的可能性,离不开土壤、水分、温度、授粉等现实条件的支撑,脱离这些具体关联的“可能性”只是空洞的抽象。

偶然性是现实可能性的外在显现。一场骤雨可能让果实饱满,一次冰雹可能导致减产,这些看似随机的外部因素,实则是现实可能性展开的具体路径。而必然性,是在无数偶然性的相互作用中开辟道路的本质力量:苹果树“必然结果”的内在趋向,需通过雨水、虫害、授粉等偶然条件的具体组合才能实现,具体结出多少果实、果实是否完好,正是必然性借偶然性呈现的具体形态。

表面看,偶然与必然似乎对立(如冰雹打落花朵看似与“必然结果”无关),但辩证地看,偶然是必然的“化身”,必然是偶然的“内核”——没有脱离偶然的纯粹必然,也不存在无必然依托的偶然。那些看似随机的事件(一场雨、一只蜜蜂、一次灾害),实则是必然性为实现自身而“选用”的具体手段;在时间历程中,偶然性的“试错”与“选择”最终会让可能性落地为现实,使偶然在本质层面显现为必然。

在辩证运动中,当“绝对必然性”(即否定一切偶然的独断思维,如认为“万物皆被终极规律注定,无一丝偶然”)试图将一切偶然性纳入自身框架时,其自身反而会转化为偶然性——这种“绝对必然的偶然性”,正是“自由”的辩证显现。

“绝对必然性”的悖论在于:若一切皆由“终极规律”必然规定,那“这规律为何是这般模样(而非另一种)”的问题无法用“必然”回答,其存在本身成了“无根据的偶然”(如同“父母的命令决定我的一切”,但命令本身源于父母的自主选择这一偶然)。因此,当“绝对必然性”试图吞噬所有偶然时,它自己反倒成了“无根据的偶然”。

这里的“自由”并非“打破规律的随心所欲”,而是“自我规定”:当事物的运动不再由外在必然强制,而由自身本质规定时,便是自由。比如苹果的生长,“结果”的必然性并非来自外在“命运”,而是其自身生物本质与环境互动的自我实现,在与雨水、蜜蜂的周旋中“自己规定自己”,这是生命自主性的初级自由;人的选择亦是如此,“买苹果而非香蕉”若不是被神经元放电机械注定,而是自我意识整合记忆、需求后的“自我规定”,便是自由。可见,必然向自由的飞跃,是从“被外在必然强制”到“自我规定”的转变,自由是必然性在自我反思中对自身本质的回归。

一些必然性的关系(实体关系、因果关系和交互关系)是从必然性向自由的过渡:实体作为“自因”是对一切偶性的绝对否定,体现绝对必然的力量;因果性将这种力量体现为外部效果;交互作用最终将这种否定的力量提升为唯一的独立联系——它是一切因果性的绝对原因、一切实体的绝对实体,这便是自由。

以“苹果树的生命系统”比喻实体:它是自因的整体,靠自身生理机制维持生命,无需依赖外部“神秘力量”;其包含的树干粗细、果实酸甜等“偶性”无法脱离实体单独存在(离开树的苹果会腐烂,叶片会枯萎),偶性的存在与变化最终由实体规定(苹果结果是苹果树“能生殖的生命系统”本质的体现,树若死亡,所有偶性都会消失)。

实体的必然力量需通过“因果链条”外化:苹果树的根系吸收养分(原因)→树干输送养分至枝条(结果);花芽接受光照(原因)→发育成苹果(结果)——这些单向因果体现实体力量“向外延伸”的必然。

单向因果会逐渐显露出“反向影响”,形成“交互作用”:原因与结果不再固定,而是互为因果,构成动态循环。树与环境的交互(吸收土壤养分→果实腐烂返还养分,吸收二氧化碳→释放氧气改善空气)、树自身的交互(叶片为果实供能→果实种子长成新树,新树叶片再为下一代果实供能),打破了“单向强制”,使树与环境、树的各部分在循环中相互规定、彼此支撑。当交互形成自足循环时,苹果树的生命活动便从“被外部原因强制”转变为“自我规定”(如野生苹果树无需人类干预,通过落叶腐化、根系吸水、果实传播种子实现生命循环,开花结果随环境调整),这便是“自由”。

在交互作用中,实体性、因果性都成为全体中的环节,体现为“积极的自由”,让抽象的“消极自由”(绝对偶然性)得到必然实现。因此,必然性的真理是自由,实体的真理是概念——逻辑运动由此从“现实性”过渡到逻辑学的第三阶段:“概念论”。

第三部分:概念论(Begriffslogik)-从概念辩证运动到真理全体

就其本质而言,概念论是绝对精神发展到人类阶段后,以人的精神为载体对存在论、本质论逻辑进程的辩证复现与深化。这一过程具体呈现为主观性、客观性与绝对理念三个环节,其中既包含对人类理性辩证特质的深刻洞察,也夹杂着客观唯心主义的思辨局限。

黑格尔认为,概念是存在和本质的真理,存在通过本质的中介最终返回到自身,而概念才是”本质的存在”,是真正的存在。从存在到概念的进展,并非外在的叠加,而是存在自身的自我深入;存在在概念中才发现自己的真正本质,即”自由”。这里的”概念”绝非形式逻辑中僵硬的框架或现成的工具,而是黑格尔眼中”自由的原则”,是具有独立存在性的实体性力量。

回溯存在论与本质论的进程,其背后始终有概念的推动,二者可视为概念形成的”前史”,而概念则明确表现为对这一历史进程的能动抓取。需要注意的是,黑格尔全程以语言概念叙述这一逻辑运动,因此整个逻辑学(辩证法)本质上是语言概念层面的展开。从人类思维的实际进程来看,概念从生成到发展始终是思维的工具,我们真正需要把握的,正是思维借助概念工作的方式,以此指导实践与认知。

概念的运动方式与存在论、本质论明显不同:它既不是存在论中范畴间的直接过渡,也不是本质论中范畴间的相互”反映”,而是以”三个一组”的辩证形式实现上升发展。概念论的三个阶段中,”主观性”仍属于人的理性活动范畴,而”客观性”与”绝对理念”则逐渐滑向客观唯心主义。黑格尔将概念运动从人的精神活动中抽离,赋予其独立于人类意识的客观实在性,甚至融入了柏拉图理念论的框架,认为理念最终会成为不再发展的”绝对理念”。但从现实来看,概念的生成与发展始终由人的实践推动,因此我们的讨论将主要聚焦于”主观性”阶段,对客观性与绝对理念的部分则仅作必要说明。

主观性

主观性(主观概念)的核心,是将形式逻辑中的概念、判断、推理纳入辩证逻辑的视野,揭示其内在的辩证本性。

1.概念:从”抽象框架”到”具体概念”

形式逻辑对概念的理解往往是”抽象的形式框架”。以”苹果”为例,形式逻辑会将其定义为”一种落叶乔木的果实,通常圆形,味甜或酸,有果皮、果肉、果核”。这种定义剥离了具体差异,不管红苹果与绿苹果、甜苹果与酸苹果的区别,只抓取所有苹果的”共同点”,就像用一个模具套住所有苹果,只保留模具的形状而忽略苹果自身的特性。

黑格尔所说的”具体概念”则完全不同:它是包含所有差异与规定,并让这些规定在统一中相互关联的整体。”苹果”作为具体概念,包含三类不可分割的”规定”:

属性的规定:它既是红的(或绿的),也是甜的(或酸的),既是硬的(未熟时)也是软的(熟透时)。这些看似矛盾的属性并非相互排斥,而是共同属于”苹果”的本质;

关系的规定:它是”苹果树的果实”(与树的关系),是”能被人或动物食用的食物”(与生命体的关系),是”能孕育种子的生殖器官”(与繁衍的关系)。脱离这些关系,”苹果”就失去了作为”果实”的本质;

变化的规定:它从花谢后生长(幼果),到膨大变色(成长期),再到成熟掉落(衰老期),最终腐烂或被食用(转化期)。这些阶段是”苹果”概念的固有部分,而非外在附加的过程。

可见,辩证逻辑的概念比形式逻辑多出了”时间性”与”主体性”:在人的实践视野中,这些规定(红与绿、甜与酸、与树的关系、生长的变化)不是零散的零件,而是在”苹果”这一概念中相互缠绕的整体。形式逻辑的”苹果”是”去掉差异的抽象框架”,辩证逻辑的”苹果”则是”包含所有差异与关联的具体统一体”。这正是”不同规定的同一”:概念不是空洞的形式,而是充满内容的活的统一体。

任何具体概念都是”普遍、特殊、个别”构成的统一体。

普遍的东西是”自由的威力”,只有包含特殊于自身,才能成为真正的普遍,否则它就会沦为与特殊对立的另一种特殊;

包含特殊的普遍具有现实力量,能够自我超越并扩展,最终凝聚为”个别性”(即”这一个”)。

黑格尔想强调的是:真正的概念既不是”普遍压垮特殊”(抽象共相),也不是”特殊排斥普遍”(零散现象),而是三者的内在融合。普遍通过包容特殊获得现实力量,特殊通过归属于普遍获得意义,最终共同凝聚为具体的”个别”。就像”苹果”的普遍性能容纳红与绿、甜与酸等特殊,才能在现实中呈现为”这一个苹果”、”那一个苹果”,成为内容丰富的概念统一体——这正是概念的”真实性”所在。

2.判断:概念的自我分裂与同一性深化

概念的内在张力会推动其运动:个别性具有能动性,会突破自身的封闭性指向外部世界,在否定自身个别形态的同时,将概念分裂为两个相关的概念,这就是判断。简单说,判断是”概念分裂后建立的两个概念的关系”。

当我们说”这一个红富士苹果是甜的”时,”红富士苹果”这一概念统一体分裂为”这一个红富士苹果”与”甜的东西”两个概念,二者的关系就是判断。黑格尔特别指出,判断不是形式逻辑认为的”两个现成概念的外在联结”,而是”同一个概念的自我划分”(德文”判断”Urteil原意为”原始解剖”)。因此,即使主词与宾词被分开,二者仍具有内在的同一性,而判断的发展就是这种同一性不断加强的过程。

判断的四种形式呈现出认识内容不断深化的进程:

质的判断:最表面的同一性(感性层面)。如”这苹果是红的”,主词”苹果”与宾词”红的”仅在感性存在中关联,但”红”也可属于草莓、夕阳,同一性外在且薄弱;

反思的判断:关系层面的同一性。如”这苹果是甜的”、”这苹果能吃”,宾词开始触及苹果与他者的关系(与味觉、生存需求),关联更内在,同一性加强;

必然的判断:本质类属的同一性。如”苹果是果实””苹果是蔷薇科植物的果实”,宾词揭示苹果的本质类属(苹果必然属于果实),主词与宾词的联系具有必然性,同一性进一步深化;

概念的判断:概念完全实现的同一性(理念层面)。如”这苹果是好苹果”,宾词指向苹果是否符合自身的概念本质(饱满、香甜等),主词与宾词的同一性达到顶峰——事物与自身概念完全重合。

但判断始终只有主词与宾词两个环节,就像一条链子只有两个环,无法达到完整的同一性。比如”苹果是果实”(必然判断)中,”果实”还可指梨、桃,宾词比主词更宽泛,二者的同一仍不完整。

3.推理:概念同一性的完全恢复

三段论推理通过加入”中项”,最终恢复了概念的完整同一性。以”苹果有种子”为例:

大前提(普遍):所有果实都有种子;

小前提(特殊/中项):苹果是果实;

结论(个别):所以苹果有种子。

这里的”果实”作为中项,既连接主词”苹果”,又连接宾词”有种子”,让个别(苹果)通过特殊(果实)与普遍(有种子)完全同一。概念因判断而分裂的部分,最终通过推理回归为完整的统一体。

需要指出的是,黑格尔将判断与推理视为”概念自己认识自己”的过程,这体现了其客观唯心主义倾向。实际上,这是人通过概念认识事物的过程,是对康德”人主体的判断逻辑”的深化,其中的”中项”本质上是从具体特殊中抽象出的普遍性,而非概念的自我认知。

对概念论的批判性把握

进入”客观性”阶段后,黑格尔的论述逐渐陷入客观唯心主义:他将概念运动从人的精神活动中抽离,赋予其独立于人类意识的客观实在性,认为”客观性是概念自身的外化”,最终归向”绝对理念”这一绝对精神自我完成的顶点。这部分内容不仅深陷思辨陷阱,更与唯物主义”概念源于人的实践与认知”的根本立场相背离。现实中,概念的生成与发展始终由人的实践推动,而非概念自身的”外化”或”自我运动”。

尽管如此,概念论中关于”具体概念”的辩证特质、判断与推理的深化进程等内容,仍深刻揭示了人类理性的辩证本性,为我们理解思维的工作方式提供了重要启发。把握这些合理内核,同时批判其唯心主义局限,是我们学习这部分内容的关键。

通过对概念论(尤其是主观性阶段)的梳理,我们已能勾勒出《逻辑学》的核心脉络与辩证精神。后续学习中,需要带着批判意识深入研读,必能事半功倍。

结语:逻辑学——从神的思辨到人的实践

黑格尔逻辑学的伟大进程,展现为一条从最抽象的“存在”出发,历经“本质”的深刻化,最终抵达最高具体性——“概念”与“绝对理念”——的“螺旋上升的圆圈”。终点(绝对理念)看似回归起点(存在),实则已是内在包含了全部中介环节、无比丰富的“存在”。这一过程的核心在于“扬弃”(Aufhebung):每一后继范畴都辩证地统摄其前提,既克服其片面性,又将其转化为自身的内在环节。

然而,这一恢弘的思辨体系始终披着客观唯心主义的外衣:以自律的“绝对精神”为本体。若剥离其神秘形式,将能思维、能实践、能创造历史的人置于核心,逻辑学的真理性及其与现实的深度关联便豁然开朗:

“存在”的起点:正是人类实践活动所蕴含的原始“决心”的哲学抽象。 “质”、“量”、“度”的辩证法:在人的实践劳动(改造自然的基本活动)中得到了最直观的验证。 “矛盾”作为动力:在人类社会历史进程中(如阶级对立、生产力与生产关系的冲突)展现得淋漓尽致。 “概念”与思维形式:(普遍、特殊、个别)对应着人类思维把握世界的基本方式(分类、定义、指向具体对象)。 “判断”与“推论”:构成了人类理性认识层层深化的阶梯。 “目的性”与“理性的狡计”:深刻揭示了人通过制造和使用工具(劳动)改造世界以实现自身目的的本质。 “理念”的真理:最终呈现于人类通过实践不断改造自然与社会,使之趋向符合人的自由全面发展理想的历史长河之中。

可见,整个逻辑系统——无论形式逻辑的精密推演还是辩证逻辑的活生生的运动——其终极指向和实践根基都在于人本身。辩证法(逻辑学)是以人为核心的系统:人发现它、创造它、运用它、实践它;它的起点根植于人的知性探索,其目的最终服务于人的感性世界与生存发展。这就像人类对苹果的驯化史:原始苹果酸涩瘦小,当我们把握其生长规律并与自身需求相关联后,通过一代代实践将其改造为甘甜饱满的果实;而改造后的新对象,又反过来塑造和提升人的认知能力与实践精神。即便承认“绝对精神”的设定,其得以展开的关键环节——人类意识与意志的出现——以及它通过人类实践在自然和历史中的显现过程(例如改造自然的劳动),本质上正是人认识自我、发展自我、实现自我的核心机制。

正是基于此,马克思强调“人是人的世界”、“人本身是人的最高本质”。人是历史的起点,更是历史的目的。从这个根本维度审视,马克思绝非简单颠覆黑格尔,而是对其理论进行了深刻的实践唯物主义的完成与发展。通过人的对象性活动(实践),黑格尔庞大精密的辩证体系找到了现实的基础与目的,与马克思的实践哲学实现了深刻的内在统一,共同构成了人类理解世界、改造世界的坚实思想基石。

因此,黑格尔逻辑学的核心灵魂与真实原型,正是人类自身的实践活动及由此产生的辩证思维。剥去其唯心主义神秘外衣,将其庞大的思辨体系植根于人的现实生活与实践历史,正是将其从“神的逻辑”转化为“人的逻辑”的关键。唯有如此,其深刻的辩证法才能真正成为我们认识世界、改造世界、追求自由与解放的锐利武器。它为马克思创立实践唯物主义和唯物辩证法提供了最直接、最宝贵的思想资源。理解黑格尔逻辑学的最终旨归,归根结底在于更深入地理解人自身,理解人通过实践改变世界的伟大力量。

You must log in to post a comment.